- Blog記事一覧 - 2022 8月の記事一覧

2022 8月の記事一覧

今回も、言葉・コミュニケーションの発達と支援についてお話したいと思います。

前回は、話すことができるようになるためには、「ことば」の基盤となる社会性・認知機能の発達が重要となり、両親・療育者とのアイコンタクトや声掛けが相互の信頼関係を形成し、他者とコミュニケーションが取りたいという動機が生まれるという話をさせていただきました。

今回は、【認知機能】についての続きです。

認知機能とは、視覚や聴覚等の知覚を通じて外界から得た情報を基に、周囲や自分の状況を認識して適切に行動する能力のことです。

ことばを話す前段階では、見る・聞く・触ることでものごとを認識していくようになります。

身の回りの物やおもちゃなど、手に触れたものを握る・手に触れた物を口に運ぶ・遊ぶことで、だんだんと物の使い方を理解し、物を用途や目的によって分別するようになります。

このような経験を通して得られる物の知覚に関する情報のおかげで、物に対してだけでなく、様々な特徴に対してもラベルを結びつけることができるようになります。(象徴機能といいます)

具体的には、大きいスプーン、小さいスプーン、木製のスプーン、金属製のスプーン、おもちゃのスプーンなど、素材や大きさ、わずかな形状の違いがあっても、すべて同じ目的の「食べること」のために使うことができるということを理解できるようになります。

また、手を振る行為が「バイバイ」など、動作とことばを結びつけることができるようになります。

しかし、脳性麻痺のお子様は弱視や斜視、眼球運動の難しさなどの影響で視知覚に問題を抱えていることが少なくありません。

ですから、視覚情報だけではことばと結びつきにくいことがあります。

そのようなお子様は動作とことばを結びつける際に、「立つ」といいながら立たせてあげる、「座る」といいながら座らせてあげるといったように、視覚だけでなく実際の動きとことばを連動させてあげると理解しやすくなります。

また、「大きい・小さい」「たくさん・少ない」等、概念的なことばも視知覚に難しさがあると理解しにくいので、大きいボールを触らせながら「大きい」、小さいボールを触らせながら「小さい」と声掛けをしてあげる

袋を持たせて袋の中に1つの2.3個のビー玉を入れて「少ない」10個のビー玉を入れて「多い」と声掛けをして重さで量の違いがわかるようにする、あるいは袋を振って音の違いで量の多さを教えてあげるのもいいと思います。

このように視覚だけでなく聴覚や体性感覚など、様々な感覚を使いながら声掛けをしてあげると概念的なことば理解しやすくなります。

是非、それぞれのお子様が得意な感覚を利用して、ことばの理解の手助けをしてあげて下さい。

またまた長くなりましたので、このあたりで一度区切りたいと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

加藤でした

脳性麻痺のお子様について、運動機能・摂食に次いで、言葉やコミュニケーションの発達のご相談をよくお受けします。

今日は、言葉・コミュニケーションの発達と支援についてお話したいと思います。

我々大人は、どうしても「言葉が話せるかどうか」に目を向けがちですが、まずは「ことば」の基盤となる社会性・認知機能の発達が重要となります。

【社会性の発達】

子どもは生まれながらに人への志向性を持って生まれてきます。

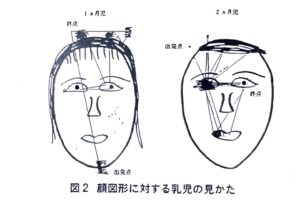

下の図は赤ちゃんの視線を現したものです。

左が生後一か月の赤ちゃんの視線の動きです。目や顔の輪郭に注意を向けています。

右は生後二か月頃の視線の動きです。このころになると、相手の目や口元に注意を向けるようになり、あやすと笑う、声を掛けると声を出して答えるといった反応を返すようになります。

このような人との相互作用によって人との信頼関係が形成され、他者とコミュニケーションが取りたいという動機が生まれてきます。

お互いのアイコンタクトは「ことば」の発達の第一歩です。

しかし、脳性麻痺のお子様は視線をむける、つまり眼球運動に対して難しさを抱えているお子様が少なくありません。

ご両親や療育者の方は、是非、座位保持装置を使用したり、首や頭が安定するように抱っこをしてあげて下さい。

首や頭を安定させてあげるだけで、眼球運動がとてもスムーズに行いやすくなります。

次に、お子様が口の動きを捉えやすいようにゆっくりと大きな口の動きで話しかけてあげて下さい。

中には、首や頭を安定させても目が合いにくいお子様もいらっしゃると思います。

視線が合っていなくても、実は視界の端っこ(周辺視といいます)で相手の顔を見ていることがあります。

ですから、目線が合っていなくてもお子様から両親・療育者のお顔が見えるように関わってあげて下さい。

【認知機能の発達】

認知機能とは、視覚や聴覚等の知覚を通じて外界から得た情報を基に、周囲や自分の状況を認識して適切に行動する能力のことです。

ことばを話す前段階では、見る・聞く・触ることでものごとを認識していくようになります。

ですから、お子様に働きかける際にはアイコンタクトと共に両親や療育者など相手の「声を聴かせること」が大切になります。

実は赤ちゃんは在胎20週目で内耳が完全に発達しています。

生後数日の赤ちゃんでも他の声より母親の声を聴くことを好み、母親と他の女性を区別しているという研究データがあります。

声を聴き、顔を繰り返し見ることで、母親と他者・家族と他者・よく関わってくれる療育者と他者といった区別がつき、自分の周りの人間関係の形成の理解、そして信頼関係の形成につながります。このようにして発達し6か月ごろで人見知りがはじまります。

人見知りは、普段慣れ親しんでいる人とそうでない人がわかっている証です。

たくさん声を掛けられること・様々な音を聞くことで、耳の位置から左右や上下に音を正確に位置づける能力が発達し、声を掛けられたらその方向に振り向くということが可能となります。

コミュニケーションを取る上でとっても大切な能力ですね。

お子様の中には、気が散りやすい方もいらっしゃるので、まずはあまり騒がしくない環境がよいでしょう。

そして、間を延ばした話し言葉に興味を示しやすいので、やはりゆっくりと話し掛けることが大切です。

まだまだお伝えしたいことがありますが、少し長くなりましたので、一度ここで区切りたいと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

加藤でした