- Blog記事一覧 - 2022 9月の記事一覧

2022 9月の記事一覧

9月も後半に差し掛かり、秋らしくなってきましたね。

秋といえば・・・・食欲の秋!

今回は食事動作と姿勢コントロールについてお話をさせて頂きます。

皆様、リハビリの時に「お食事の時は麻痺側の手を机の上に乗せるようにしてくださいね」と

セラピストからアドバイスをもらったことがあると思います。

皆様「わかりました」と言って、できるだけ麻痺側の手を机に乗せるようにしてくださっています。

しかしですよ?・・・正直なところ「麻痺した手を机に乗せないからって何が変わるの?」と、ちらっとでも頭をよぎった方はいらっしゃいませんか?

ここではっきり言いましょう。麻痺側の手、(スプーンを使っていない方の手)を机に乗せないと・・・。

姿勢とスプーン・お箸の操作性が変わるんです!!!!!!!!!

変わるんですよ。大事なことなので2回言いました。

ここで大和大学研究紀要に掲載されていた実験をご紹介します。

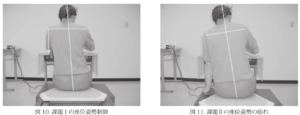

医療系専門学校に通っている学生21名に対し、60秒間でスプーンでどれだけの豆を移すことができるかという実験が行われました。

実験は課題Ⅰ.「非利き手を机に乗せる」を行い、次に課題Ⅱ.「非利き手を机に乗せない」順番で行われました。

結果は、課題Ⅱ「非利き手を机に乗せない」方は、早い段階から体が大きく非利き手に側に傾き、前方への重心移動が不十分になる人数が多くなりました。

また、身体の傾きだけでなく、豆をこぼす量も課題Ⅱの方が多くなりました。

中枢神経系に障害がない方でも非利き手を机上に乗せないだけでこんなに姿勢に差が出るんですですね!

原ら1)は研究の考察において

姿勢制御が障害された片麻痺患者では、片手のみを使用した食具操作において健常者以上の姿勢崩れが生じることは明白となり、食べ物が少なくなるほど姿勢制御が困難になることが判明できた.そこで、片麻痺者の食事動作では麻痺側の安定要素がかなり必要になるため、非麻痺側手によるスプーン操作に伴う早期からの麻痺側への体重移動と立ち直り運動を促進して机上に麻痺側上肢を持続的におけるレベルまで到達しておく必要がある.

と述べています。

臨床では「机に麻痺側上肢を乗せておくことが難しい」方によく出会いますし、ご相談を受けます。

麻痺側上肢に力が入らずに机から麻痺側上肢が落ちる、あるいは麻痺側上肢が曲がってくるなど・・・。

そのようなときには、まず麻痺側の骨盤・体幹をクッションなどを使って姿勢を安定させることも一つの方法です。

それでも麻痺側上肢が机上から落ちてしまう方は、「重錘バンド」の使用もおススメです。

このように手首や足首に巻いて使う錘(おもり)です。

これを巻かずに錘を伸ばした状態で、麻痺側の手首や麻痺側の手の甲(指は伸ばした状態で)において、麻痺側手が机から落ちないようにします。

スポーツショップの筋トレコーナーでよく見かけますので、是非チェックしてみてください。

麻痺側上肢が曲がってくるという方は、錘を使ってもなかなか机に麻痺側上肢を置き続けることは難しいと思います。

そのような方は麻痺側上肢と体幹の間にクッションを挟み、麻痺側上肢の重さが直接肩に掛からないようにするだけでも、姿勢の傾きを軽減することができます。

是非、試してみてください。

ここで紹介した麻痺側上肢を机に乗せておく方法はほんの一部です。最適な方法はその方、その方で違いますので是非ご相談くださいね。

(当センターへのお問合せはこちらから)

本日は、食事動作と姿勢コントロール~麻痺側上肢を机上に乗せておくことの重要性~についてお話をさせて頂きました。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

加藤でした

【参考文献】

1)原義晴,細川雄平,北山淳,福本倫之,南征吾. 食具操作と姿勢制御の関連性-スプーン操作時の重心移動について―. 大和大学研究紀要. 2015,3,16, 1 , P187-194

http://id.nii.ac.jp/1677/00000028/

少しずつ涼しくなってきましたが、皆様体調はいかがでしょうか?

前回から少し間が空いてしまいましたが、引き続きコミュニケーションについてお話させていただきます。

コミュニケーションの発達のところでは、アイコンタクトをしっかりと取ることで、信頼関係の形成とコミュニケーションを取りたいと思うモチベーションを育てることが大切であると話しました。

また、「立つ」など動作を表すことばは実際の動作を行いながら声掛けを。

数や大きさなど概念的なことばは視覚情報だけでなく、重さを感じさせながらなど、身体の感覚も一緒に使いながら覚えられるように働きかけを工夫するといいですよという話をさせていただきました。

しかし、ことばを「理解」できていても「話す」ことに難しさを抱えている方はたくさんいらっしゃいます。

そこでお子様とのコミュニケーションに役立ちそうなアプリやサイトをいくつか見つけましたので、ご紹介させていただきます。

えこみゅ(※サイトはこちら)

こちらはLITALICOさんが出しているアプリで、表示される絵カードに音声がついています。

また、お好きな写真に音声を録音することもできます。

このように絵カードが表示されますので、お子様は絵にタップするだけ!私もスマートフォンにアプリを入れてみましたが、なかなか使いやすそうです。

ただ、スマートフォンですと画面が小さいのでお子様によってはタップしにくい方もいらっしゃると思います。

iPadなどのタブレットをお持ちの方は、そちらの方が使いやすいかと思います。

絵カードをよくコミュニケーションツールとして使われるお子様におススメのサイトが・・・。

絵カードメーカー(※サイトはこちら)

スマートフォン・パソコンで、イラストやスマホ内の写真を使って絵カードを作ることができます。

写真と表題をつけるとこんな感じになります。お子様にもわかりやすそうですよね✨

あとはプリントアウトしてチョキチョキ切るだけ!

こちらのサイトでは自閉症スペクトラムのお子様向けと記載されていますが、コミュニケーションに難しさを抱えていらっしゃる様々なお子様に使うことができると思います。

アプリの操作とか自分で作るのは苦手!という方(私もです・・・。)には

小児STナビ(※サイトはこちら)

●とにかく「はい」「いいえ」がわかりやすいです。見やすい50音表もあります。

やんちゃワーク(※サイトはこちら)

●お子様が自分の感情を相手に伝えるツールとして使いやすいです。

操作は簡単!

ダウンロード→プリントアウト 2工程のみです!・・・最高!

やんちゃワークさんはプリントワークもたくさん取り扱っていらっしゃいます。

お子様とのリハビリを通した関わりの中で、お子様のことばの「理解」と「表出」に大きな差を感じることは少なくありません。

お子様の心の中にはたくさんのことばが溢れているのに、お子様は伝えるすべがない・・・。

そんなお子様の力になれたら、と思わない日はありません。

今回紹介させていただいたアプリやサイトは氷山の一角です。

是非、いろいろと試していただいてお子様、ご家族様、先生方が使いやすい物を探してください。

そしていいツールがありましたら、私にも教えてください★

またまた長文になってしまいした汗

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

加藤でした