Blog記事一覧

皆さん、こんにちは。

今日は、精密な手の動きを可能にする脳神経について、興味深い文献がありましたので、お話したいと思います。

前回のブログでヒトの母指は他の霊長類に比べて長く、短母指伸筋・母指屈筋があることで指尖での精密なつまみ動作ができる手の構造になっているというお話をしました。

では、手の構造さえ精密把握に適したものであれば,それで精密把握が可能になるのでしょうか。

答えは「NO」です。

松沢ら(2007)は「精密把握を行うのに必要な感覚情報処理と運動制御を担う神経系が必要となる。運動制御を担う神経系に関しては,精密把握が可能な手を持つ霊長類には存在し,それ以外の霊長類やその他の哺乳類には存在しない神経路が知られている。それが皮質脊髄路の一部をなす,大脳皮質の錐体路ニューロンから脊髄前角の運動ニューロンへの直接結合(CM結合corticomotoneuronal connection)である。」と述べています。

ヒト、類人猿、マカクザル・ヒヒなどの旧世界ザル、フキオマキザルだけがこのCM結合を持っており、精密把握が可能です。

リスザルは手の構造としては母指と他指の偽対向性がありますが、神経系のCM結合がないため精密把握ができません。

つまり、精密把持を行うには手の構造も重要であるが、それ以上にCM結合が重要であると言えるのです。

■脳の損傷

1968LawrenceDG、KuypersHGは実験から「CM結合を含む皮質脊髄路が損傷を受けると精密把握できなくなり、それが一生回復しない」という結果を出しました。

しかし、伊佐らの研究グループによって、1つの修正が加えられました。純粋に皮質脊髄路だけの損傷の場合、一旦精密把握はできなくなるが、訓練によって精密把握が回復してくると述べています。

■脳損傷後の可塑性

脳卒中からの回復のために脳内で神経が再結合・再形成・再構築される必要があります。これを「脳の可塑性」と呼びます。

では、どうすれば脳の可塑を促すことができるのか?

そのお話の前に脳卒中を起こした脳はどのような状態なのかを説明したいと思います。

脳卒中を起こしてすぐの急性期では脳内に2つの領域が現れます。

1、コア(虚血中心部)領域

梗塞や出血が起こった場所です。この領域の脳神経細胞は残念ながら死滅します。

2,ペナンプラ(半影部)領域

脳の損傷後、損傷部分の周りが「腫れた」状態になります。腕や足を怪我すると傷口の周りが腫れますが、同じことが脳にも起こります。

血液の供給が低下しており神経が働く上で効率が悪い環境になります。

この領域は神経は生きていますが「気絶した」状態になります。この領域が今後、役立つようになるかはリハビリに影響を受けます。

ペナンブラ領域の「気絶」状態から「覚醒」状態に切り替わっていく時期が「亜急性期」「回復期」で、一番「回復」が実感できます。

脳は「使えば成長するし、使わなければ退化」します。ペナンブラ領域の神経を再度働くように促さないと、機能が停止してしまいます。脳卒中後、麻痺側を使用しない「学習性不使用」が起こるとペナンブラ領域が働く機会が失われてしまいます。

上の脳の写真を見て下さい。脳の模型の隣に白い枝分かれした模型が映っていますが、これは神経の「樹状突起」という部分です。

働いていない神経はこの「樹状突起」自体も失われ、他の神経とも接合しなくなります。

以前のブログで「麻痺側肢は使わなければ良くならない」と述べましたが、脳の可塑性の為に麻痺側肢を使う事で神経を働かせて、神経間の接合を促していく必要があるわけです。

■慢性期に回復は起こるか

従来「亜急性期」を過ぎた「慢性期」(発症後3カ月~1年以降)は回復が難しく、能力が横ばいになる「プラトー」になると考えられていました。しかし、ここ10年の研究でプラトーを乗り越える方もいるということが証明されています。

PeterG.Levine (2014)は「「学習性不使用」によって「怠惰」になってしまった神経を働かせることで、神経間の結合を構築することができれば、慢性期以降であっても回復することは「可能」である」と述べています

実際の臨床でも発症から数年経っても「感覚がわかるようになってきた!」「指が動いた!」「足首が動いた!」とおっしゃる方に何度もお会いしました。

慢性期以降でも、是非みなさまとチャレンジを続けられたらと思います。

長くなりましたが、ここまでにしたいと思います。

私が若い時に指導して頂いた先生の言葉で、とても印象に残っている言葉があります。

「患者様にプラトーはありません。あるとすればそれはセラピストのプラトーです」

当時、私は自分の技能に行き詰っている時期でとても悩んでいたのですが、この先生のお言葉と臨床指導のお陰でいろいろなことにチャレンジすることができました。

今でも私のリハビリセラピストとしての根幹の言葉になっています。

多くの方が病気を抱えながら必死に戦っておられます。そんな方々のお力になれるように、この言葉を忘れずに今後も向かい合っていければと思っています。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

加藤でした!

【参考文献・図書】

1)本間敏彦・坂井建夫 .霊長類の親指を動かす筋についてーヒトの手の特徴を考えるー.霊長類研究Primate Res.8:25-31,1992

2)PeterG.Levine .翻訳 金子唯史.エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション.株式会社ガイアブックス.2014

3)松沢 哲郎ら.霊長類進化の科学.2007

4)Anne shumway-cook Marjorie H.Woollacott 監訳 田中繁 蜂須賀研二:モーターコントロール 研究室から臨床実践へ 原著第5版. 医歯薬出版株式会社. 2020

みなさん、こんにちは。

今日は、ヒトの手の構造や特徴について興味深い文献を読みましたので、臨床での印象を踏まえながらお話したいと思います。

人類は進化の過程で直立二足歩行を獲得し、それに伴い道具を使用する手を持ち始めました。

本間ら¹⁾は親指を多様に動かせることは、ヒトの手の一番の特徴であり、かつまた道具を使用する為の適応であると述べています。

では、ヒトと他の霊長類との手の違いは何か?をまとめたいと思います。

・親指の構造

ヒトなどの場合は手根中手関節が鞍関節となっており、母指の付け根で回旋運動を行うことができます。また、ヒトは母指の長さが相対的に長く母指を他の指と対向させてうまく指を使うことができます。

ゴリラとヒトの親指の写真

一方、原猿・新世界猿やメガネザルなどは手根中手関節が蝶番関節となっており、親指の付け根での回旋運動が制限されています。

そのため、母指と他の指のふくらみ同士をうまく接触させることができません。

・親指の筋肉

母指球には、短母指外転筋・短母指屈筋・母指対立筋・母指内転筋の4つがあります。

しかしながらスローロリスというサルは短母指外転筋・短母指屈筋・母指対立筋が癒合しあい筋の分化は明瞭ではありません。

オランウータンも短母指屈筋・母指対立筋が癒合し、分離した動きが困難です。

ヒトの母指球筋はそれぞれがよく発達しており、特に短母指外転筋は他の母指球の筋とは独立して存在し、短母指外転筋を単独で収縮させることができます。

母指の手外在筋には長母指外転筋・長母指伸筋・短母指伸筋・長母指屈筋の4つがあります。

短母指伸筋はヒトにだけ存在し、長母指屈筋はヒトでのみ独立した筋として存在しています。(本間・坂井1992)

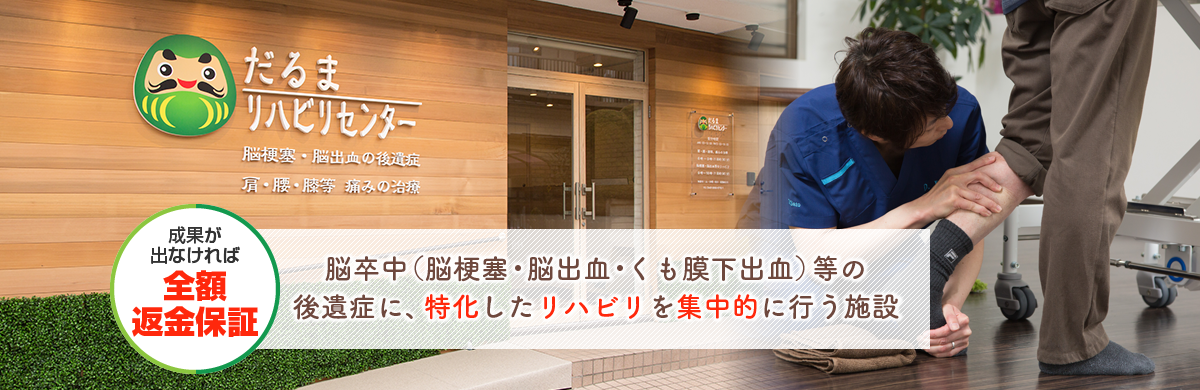

短母指伸筋と長母指屈筋が働くとどんな動きができるの?といいますと

下の写真のように母指のIP関節のみを屈曲させることができます。

この肢位のまま示指との対立位にもっていくと・・・。

指尖つまみという、指先のつまみになります。

小さなものをつかみ上げるとき、針に糸を通すとき、鉛筆での書字、箸の操作・・・。精密な手の動きのときに必要になる動きですね。

鉛筆を持つだけでしたら、母指・示指の対立で可能ですが、実用的な字を書くとなると、母指IP関節の選択的な屈曲は必要不可欠になるかと思います。

では、短母指伸筋と長母指屈筋を活性化すれば、精密な把持が可能となるのかと言われると残念ながらそうはいきません。

先ほど出てきた、母指対立筋がしっかりと働いてくれなければいけませんし、母指を独立して動かせるように尺側(小指側)の安定や虫様筋・背側骨間筋といった中手骨をしっかり安定させる筋肉の活性化が必要です。

また、利用者様の中には、母指球筋、とくに内転筋が短縮し、そもそも母指があまり開かないといった方にもしばしばお会いします。

まずはしっかりと母指を開くことができるようにする必要があるかと思います。

そして、精密な把持の為に必要なのが指の動きだけでなく感覚情報の処理と運動制御です。

持ち上げるものの大きさ、重さ、硬さ・・・様々な感覚情報を元に手指の運動や力加減をコントロールする必要があります。

その為には、実際の物品操作による練習は必要不可欠です。

利用者様によっては、実際の物を持って頂いた方が指が動きやすい方もいらっしゃいます。

「麻痺側肢は使わないと良くならない」

これからも利用者様のお力になれるように、精進していきたいと思います。

以上、道具操作における母指の重要性についてでした。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

加藤でした!

【参考文献】

1)本間敏彦・坂井建夫 .霊長類の親指を動かす筋についてーヒトの手の特徴を考えるー.霊長類研究Primate Res.8:25-31,1992

2)松沢 哲郎ら.霊長類進化の科学.2007

3)Anne shumway-cook Marjorie H.Woollacott 監訳 田中繁 蜂須賀研二:モーターコントロール 研究室から臨床実践へ 原著第5版. 医歯薬出版株式会社. 2020

2023年10月10日より、新店舗での営業を開始しています。

店舗は産業道路沿い武蔵野線陸橋を下ってすぐの、ファミリーマートさんの向かいにあります。

【新店舗住所】

〒343-0841 埼玉県越谷市蒲生東町15‐12 カンティレーナ1階

【新店舗紹介】

店舗外観

工事の関係でまだ看板は出ておりませんが、営業いたしております。

ファミリーマートさん向かいが店舗です

玄関・受付

玄関マットで靴を脱いでいただきますようお願い致します。

リハビリ室

台所 浴室

新しい店舗では、今までの機能訓練・日常生活動作の練習に加え、調理練習や浴槽を使った跨ぎ動作の練習なども行う事が出来るようになりました!

小児リハビリ室

明るく落ち着いた空間でリハビリに集中して頂くことができます。

【お車でお越しの方 駐車スペースのご案内】

店舗前スペースにも駐車可能ですが、大きい車の方は非常に駐車しにくいため、以下の場所をご案内します。

麵屋 藤吉郎さん手前で左折

(写真は陸橋を下ってすぐ、草加方面を見ている写真です)

麵屋 藤吉郎さん手前を曲がってすぐのT字を右折

右折する際にお車はバックで路地に入って頂いた方が駐車しやすいです。

車バックで路地突き当りへ

自転車前のスペースに駐車してください。

※近隣住人の方の了承は得ています

車から降車後、店舗脇のスペースを通って、正面玄関へ回ることができます。

時間帯によっては、店舗脇のスペースにも駐車していることがあり、通路が狭くなっていることがあります。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承の程、よろしくお願い致します。

【公共交通機関でお越しの方】

武蔵野線 南越谷駅 あるいは 東武伊勢崎線 新越谷駅降車後、

バスを利用し、南越谷駅南口発 ひのき荘・越谷南体育館行 蒲生公園入口降車 徒歩三分

東武伊勢崎 蒲生駅降車 徒歩7分

簡単にではありますが、新店舗のご紹介をさせて頂きました。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い致します。

加藤でした

こんにちは!

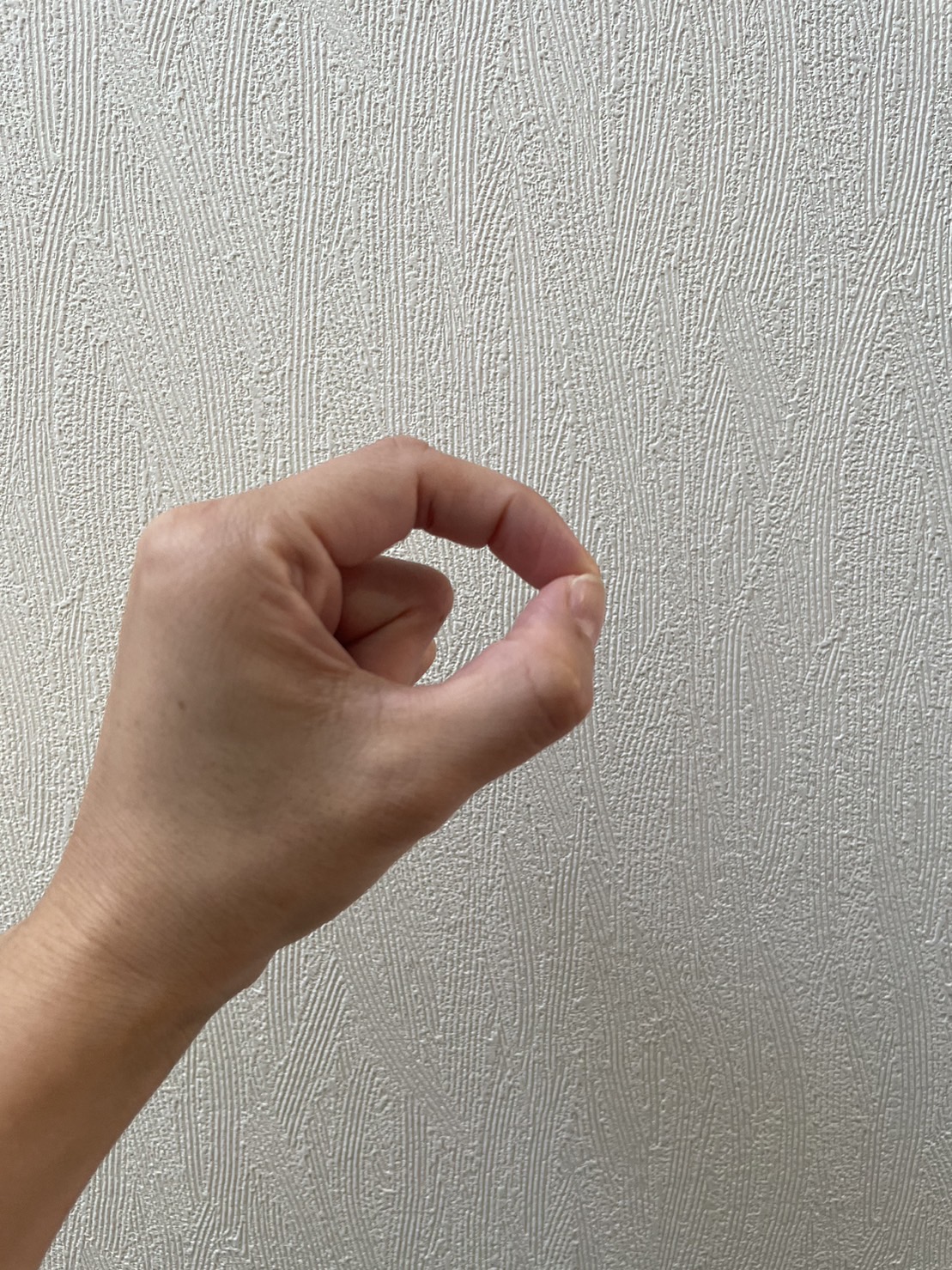

先日、東京ビックサイトで開催されている 第50回 国際福祉機器展&フォーラムに行ってまいりました!

リアル展示の開催は2023年 9月27日~29日まで

Web展は2023年8月28日~10月30日まで開催されているそうです。

出展社は8月1日の時点でなんと380社!

国際とあって、私が見学させていただいた中でも、日本の企業はもちろん、ドイツ・韓国・中国・台湾とさまざまな国の企業が参加しておられました。

展示内容は高齢者、障害者(児)の日常生活の自立促進と社会参加のための福祉機器、リハビリテーション機器や介護機器・用品などです。

展示物の写真撮影は禁止でしたので、実物の写真はありませんが、いくつか印象に残った物をパンフレットの写真とともに紹介したいと思います。

一つ目はこちら!

Todo W0rks Corp.さんの[to do]-Driveです

パンフレットの右上のパワーアシストキットを、今使用している車いすに取り付けることで電動車いすとして使用できるというものです。

パワーアシストキットの総量はなんと5Kg!折り畳みの車いすにも取り付け可能で、キットをつけたまま車いすを折りたたむことができます。電動車いすは重いものが多いので、驚きの軽さですよね。

しかもユニバーサルデザインで、子供用車いす~大人用車いすまで対応しているそうです。

特に驚きだったのが、なんと専用のアプリをダウンロードすると、スマートフォンから車いすが操作できるという点です。

ベッドいても遠くに置いてある車いすをスマホ1つで近くに車いすを寄せることができる・・・。技術はどんどん進歩していますね。

こちらのパワーアシストキットは2023年9月28日に日本でも発売を開始したばかりで、まだ介護保険の対象にはなっていないそうです。(Todo W0rks Corp.さんは韓国の企業だそうです)

しかし、「おそらく介護保険の対象となっていくでしょう」と企業の方が力強くおっしゃっていました。

私も試乗させて頂きましたが、操作性もシンプルで手動・電動の切り替えも行いやすく、細かい方向転換も非常にスムーズで純粋に「めっちゃいいやん!」と思いました。

早く介護保険対応になってほしいです。

Todo W0rks Corp.さんのホームページはこちら

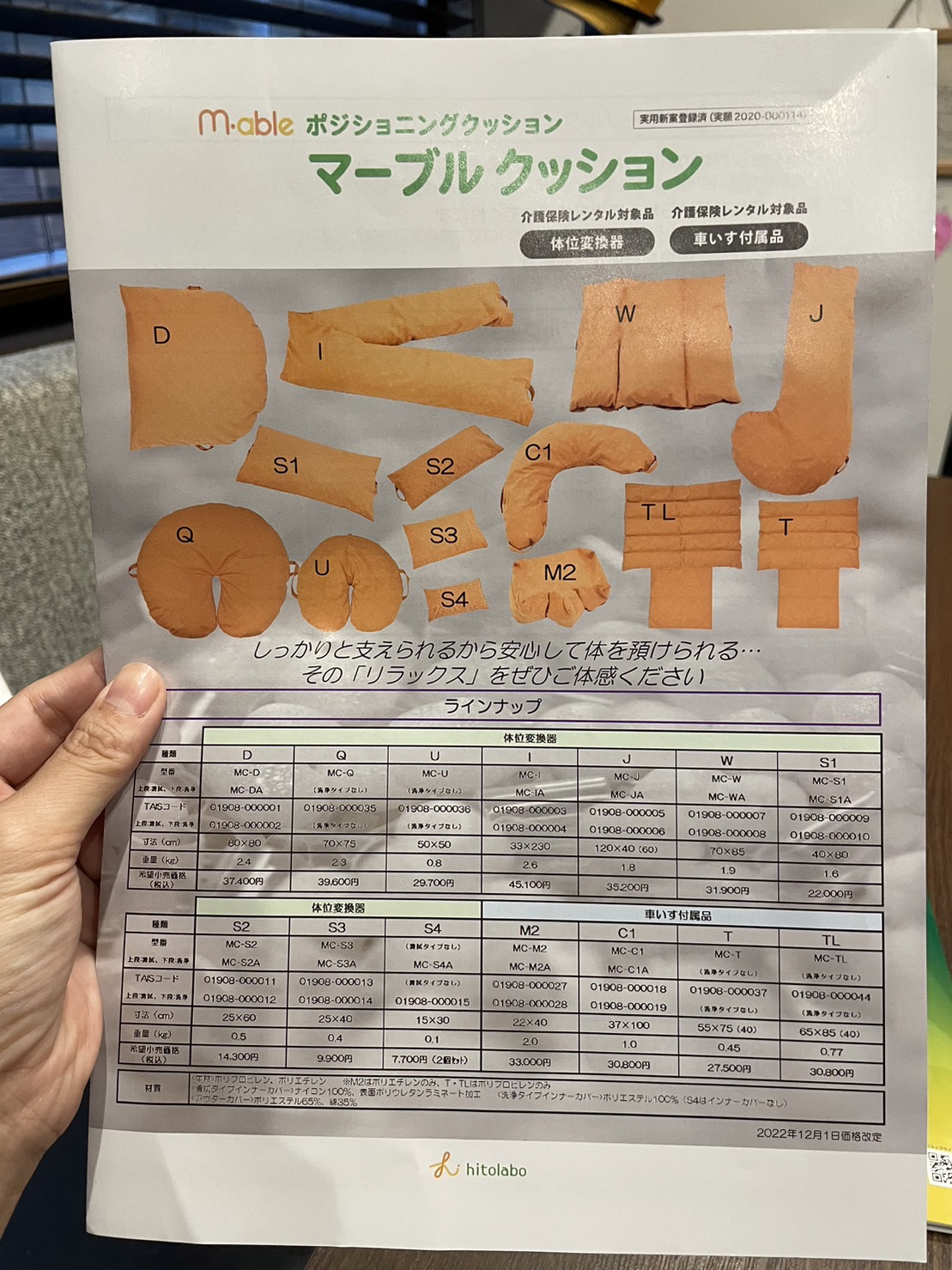

ご紹介する二つ目は、hitolaboさんの「マーブルクッション」です。

こちらはポジショニング用のクッションです。

中の素材は綿ではなく、PPビーズとストローカットフィルが使われているそうです。

私も臨床でたくさんのポジショニング経験があるのですが、ポジショニングしてすぐは患者さんの姿勢が安定していても、時間の経過とともに、クッションに体が沈んでしまったり、ギャッジアップ+ポジショニングを行うと、中の綿が徐々に依れて患者さんの身体が少し滑っていくといった困り事がたくさんありました。

このクッションの凄いところは、ビーズ材とパイプカットフィルが中材なので、ふわふわとした不安定さがなく、しっかりと支えられている感覚がするところです。

私も実際にクッションを使ってスタッフの方にポジショニングしていただきました。

お試し前は硬さがあって大丈夫?痛くない?と思いましたが、実際に使用してみると体が安定することで余分な力が抜けてとてもリラックスすることができました。

体との接地面積も広く、分圧もしっかりされるので、痛み・しんどさを全く感じませんでした。

ポジショニング中の写真を掲載できなくてとっても残念なのですが、本当にきれいに体にフィットするクッションでした。

こちらの商品は介護保険適応でレンタルもされているそうです。

デモでの貸し出しもされているそうなので、ポジショニングでお困りの方は、お試しの価値ありです!

hitolaboさんのホームページはこちら

まだまだご紹介したいものはたくさんありますが、とんでもない量になるのでここまでにしたいと思います。

上にも記載いたしましたが国際福祉機器展Web展は2023年8月28日~10月30日まで開催されているので、興味のある方は是非是非覗いてみてくださいね!

第50回 国際福祉機器展 Web展のホームページはこちら

これからも、いろいろな情報を集めて少しでも利用者様のお力になれるよう、精進したいと思います!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

加藤でした★

いつも「だるまリハビリセンター」をご利用いただき、ありがとうございます。

この度、当センターは2023年10月10日(火)に以下の場所へ移転することとなりました。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い致します。

新店舗外観です。画像が荒くて申し訳ありません汗

【新店舗住所】

〒343-0841

埼玉県越谷市蒲生東町15‐12 カンティレーナ1階

店舗横と玄関隣に駐車スペースがあり、2台駐車できます。

新店舗は県道115号(産業道路沿い)にあり、交通量が多いため駐車の際には十分お気をつけください。

タクシーの方はなどは、店舗裏までまわって頂いたほうが、ゆっくりと乗車・降車ができるかと思います。

ご不便をおかけし、申し訳ありません。

【電話番号】070-4356-7335

【新店舗アクセス】

電車の方

武蔵野線 南越谷駅 あるいは 東武伊勢崎線 新越谷駅降車後、

バスを利用し、南越谷駅南口発 ひのき荘・越谷南体育館行 蒲生公園入口降車 徒歩五分

これからもどうぞよろしくお願い致します!